西安電子科技大學郝躍院士、張進成教授:通過MOCVD技術實現β-(Al?Ga???)?O?薄膜的成分工程和性能優化

由西安電子科技大學郝躍院士、張進成教授研究團隊在學術期刊 Journal of Alloys and Compounds 發布了一篇名為 Compositional engineering and performance optimization of β-(AlxGa1-x)2O3 Films via MOCVD Epitaxy(通過 MOCVD 技術實現 β-(AlxGa1-x)2O3 薄膜的成分工程和性能優化)的文章。

1. 項目支持

本研究得到國家自然科學基金委員會(NSFC)(Grant No. U21A20503)的資助。

2. 背景

寬禁帶半導體材料因其優異的電學、光學和熱學特性,在高功率、高頻率和高溫電子器件領域受到了廣泛關注。在這些材料中,氧化鎵 (Ga2O3) 因其超寬禁帶(約 4.9 eV)、高擊穿電場(約 8 MV/cm)和優良的加工性能,成為下一代功率器件和深紫外探測器的熱門候選材料。然而,單組分 Ga2O3 材料在帶隙寬度和電子結構方面的可調性有限,難以滿足某些先進器件應用的嚴苛性能要求。為解決這些局限性,研究人員轉向開發 Ga2O3 的衍生材料,特別是鋁摻雜氧化鎵 ((AlxGa1-x)2O3),旨在通過元素摻雜和異質結構工程實現對材料性能的進一步優化和控制。(AlxGa1-x)2O3 作為 Ga2O3 基寬禁帶半導體的重要拓展,通過調控鋁(Al)的組分可以有效調節帶隙寬度和電子結構,在應用于高壓功率器件和光電子器件方面展現出巨大潛力。研究表明,通過調整 Al 組分,(AlxGa1-x)2O3 的帶隙可以在 4.9 eV 到 8 eV 之間連續可調,從而滿足各種器件應用對不同帶隙的需求。

3. 主要內容

系統研究了在 Ga2O3 襯底上外延生長的不同鋁成分的 (AlxGa1-x)2O3 薄膜的微觀結構、電子能帶和界面特性。研究采用了先進的表征技術,包括 X 射線光電子能譜 (XPS)、透射電子顯微鏡 (TEM) 和幾何相分析 (GPA),以闡明鋁摻雜對帶隙寬度、晶格應變和缺陷分布的調節機制。結果表明,鋁成分的增加會導致帶隙寬度逐漸增大,而氧空位的形成呈現非線性趨勢,在鋁濃度較高時,氧空位的形成在最開始時會減少,隨后會增加。適度的鋁摻雜可提高薄膜的結晶質量和結合強度,而過量的鋁摻雜則會帶來顯著的晶格應變和缺陷積累。此外,(AlxGa1-x)2O3/Ga2O3 異質結界面表現出極佳的晶格匹配,外延 Ga2O3 層在減輕界面應力方面發揮了關鍵作用。通過優化外延生長參數,這項研究實現了對 (AlxGa1-x)2O3 薄膜結構和電子特性的精確控制,為開發高性能寬帶隙半導體器件提供了實驗啟示和理論指導。

4. 研究亮點

● 系統研究在 Ga2O3 襯底上外延生長的 (AlxGa1-x)2O3 薄膜。

● 揭示了氧空位動力學受 Al 摻雜影響的非線性趨勢。

● 確定了可提高晶體質量和結合強度的最佳鋁摻雜水平。

● 在異質結中實現了出色的晶格匹配和界面應力緩解。

● 為高性能寬帶隙半導體提供了實驗和理論見解。

5. 總結

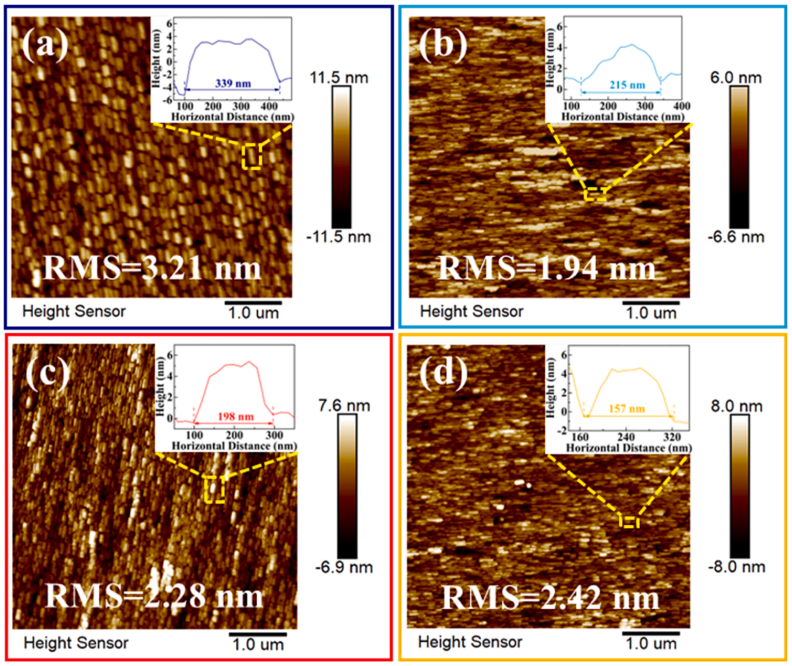

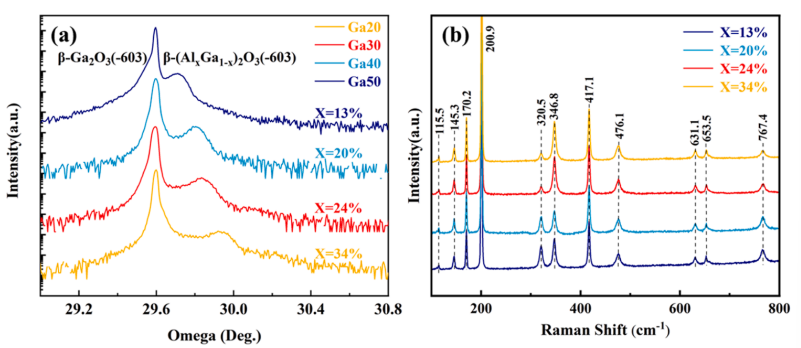

本研究采用 MOCVD 外延生長法成功制備了不同鋁成分的 (AlxGa1-x)2O3 薄膜,并對其微觀結構、電子能帶特性和界面特性進行了系統研究,以闡明鋁摻雜對 Ga2O3 基材料性能的調節機制。結果表明,鋁摻雜能有效調節薄膜的帶隙寬度和晶格應力,從而優化其光電和熱性能。原子力顯微鏡(AFM)和X射線衍射(XRD)分析表明,鎵的流動速率對表面形貌和鋁/鎵成分比有顯著影響,而高分辨率 TEM 和 GPA 則證實,(AlxGa1-x)2O3 薄膜中的晶格應力得到了有效緩解,并保持了良好的晶體結構和界面質量。此外,XPS 結果表明,適度的鋁摻雜可抑制氧空位和其他缺陷態的形成,從而提高晶體的有序性和帶隙寬度;而過量的鋁摻雜則可能增加氧空位濃度,降低晶體質量,會造成成分控制的問題。這項全面的研究確立了鋁成分調節薄膜性能的物理和化學機制,優化了外延生長過程,為設計和開發下一代高性能寬帶隙半導體器件奠定了堅實的基礎。這些發現不僅拓展了 (AlxGa1-x)2O3/Ga2O3 異質結在電力電子、光電子和深紫外器件中的應用潛力,還為寬禁帶半導體材料的制造和性能優化提供了重要的科學指導。

圖 1. (AlxGa1-x)2O3 薄膜的原子力顯微鏡圖像:(a)Ga:50sccm,(b)Ga:40sccm,(c)Ga:30sccm,(d)Ga:20sccm。

圖 2:(a) (AlxGa1-x)2O3 薄膜的 (-603) ω 峰掃描搖擺曲線,(b) (AlxGa1-x)2O3 合金的拉曼光譜,其中 Al 成分 (x) 最大為 0.34。

DOI:

doi.org/10.1016/j.jallcom.2025.181060

本文轉發自《亞洲氧化鎵聯盟》訂閱號